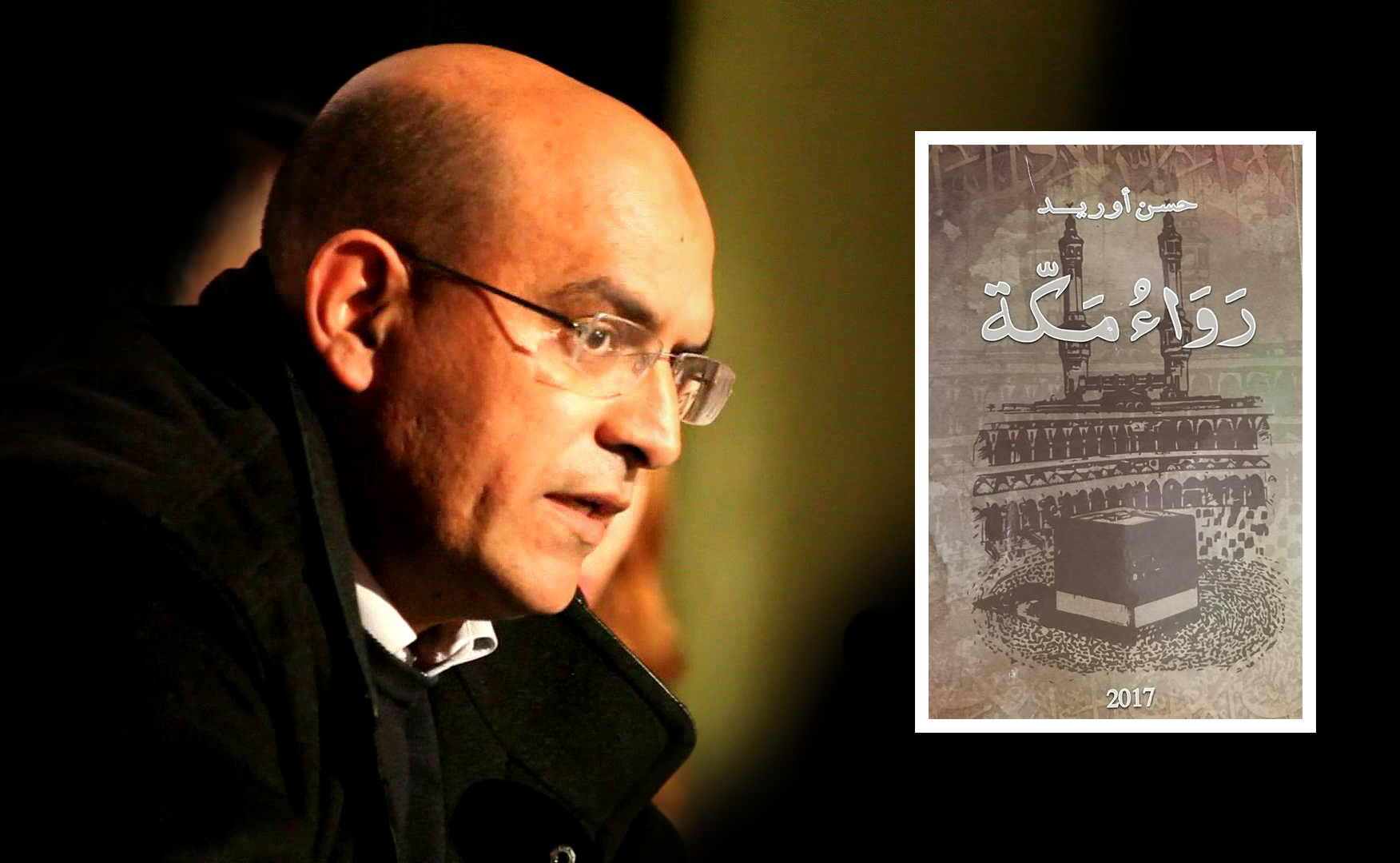

لحسن أوريد، مؤرخ المملكة الأسبق، ما يناهز العشرين مؤلفا، تتوزع بين أعمال فكرية وأدبية؛ بالعربية والأمازيغية والفرنسية، من رواية وشعر وترجمة، إضافة لكتب صاغ فيها رؤيته لأحداث تاريخية ولقضايا معاصرة، عايشها الكاتب في المغرب أو خارجه. غير أن كتابه الأخير "رَواء مكة" الصادر سنة 2017، يختلف عما سبق. فهو صفحات من سيرته الذاتية والشخصية، يكشفها أوريد لأول مرة بكل علّاتها وهفواتها.

الكتاب عبارة عن اعترافات سكنت الكاتب بعد قيامه برحلة حج قبل عشر سنوات، فآن أوان البوح بها الآن. "تيلكيل عربي" التقت المؤرخ والأكاديمي حسن أوريد، وحاورته حول ما جعله يبوح بما اعترى حياته، بدءا من بدايات مراحل تعلمه، في مسقط رأسه، قصر السوق (الرشيدية) فالمدرسة المولوية، ثم بتجربته في دواليب السلطة.. وصولا إلى إشراقات وجدانية يلتقي فيها النبي محمد (ص) وصحابته.

أستاذ أوريد، لماذا اخترت أن تكتب "رواء مكة" على صيغة أدب الرحلة وليس الرواية؟

الرواية هي عمل إبداعي، والعمل الذي قدمته لم أبدع فيه إلا من حيث اللغة والتعبير، ولم أخلق فيه أشخاصا أو أحداثا. كما أن هناك أدبا يسمى بأدب الرحلة، يندرج فيه الحكي المخصص لرحلات الحج. هذا الجنس الأدبي، كما هو معروف، كتب فيه من المغاربة العبدري رحلته الشهيرة "الرحلة المغربية إلى الحجاز"، وكذلك الرحلة العياشية لعبد الله بن محمد العياشي في كتابه "ماء الموائد". كانت الرحلة آنذاك أمرا شاقا، أما عملي فهو رحلة ليس من مكان إلى مكان، بقدر ما هي من وضع نفسي إلى وضع آخر.

حججت في سنة 2007، وكتبت هذه السطور التي سكنتك بعد ثلاثة سنوات، لكنك أخرجتها بين دفتي كتاب في 2017. لماذا هذا التأخير ؟

كما قلت بين متن هذا العمل، فإنني رصدت ما شاهدته خلال هذه الرحلة. وكنت استحضرت أثناء سفري "حكاية حج" للأنثروبولوجي المغربي عبد الله الحمودي، فكنت أسجل يومياتي وملاحظاتي يوما بيوم. وعندما اختمر العمل في داخلي، كتبته في مدة أقل من 17 يوما، باستثناء الفصلين الأخيرين اللذين أضفتهما، لكنني لم أستطع أن أخرجه حينها فوضعته جانبا؛ لأن فيه أشياء ذاتية وجانبا من البوح، أو ما يسمى في الأدبيات المسيحية بـ"الاعتراف". ولهذا ترددت قبل أن يرى هذا الكتاب النور أخيرا.

في هذا العمل، نكتشف أوريد الطفل المتسائل والباحث عن الله، والتائه والبعيد عنه كذلك. لماذا هذا الرجوع إلى الطفولة وأنت بين يدي رب البيت؟

لأول مرة أكتب عن جانب من حياتي الشخصية. وقد اعتبر البعض أن روايتي السابقة "الحديث والشجن" سيرة ذاتية، بيد أنها سيرة ذهنية. حرصت جهد الإمكان في عملي الأخير "رواء مكة" أن أعيد ما اعترى حياتي من تربية إيمانية تقليدية، في بيت مؤمن، وكذلك ما حدث لي من قطيعة وتيه وجودي بعدها، كان لابد فيه من عود، والعود موجود في كافة الحضارات، كما لـ"عوليس" في التراث الإغريقي، ولكنه عود آخر.

أما لماذا تكلمت عن طفولتي؟ فلأنها هي الحاضن لقيم ورُؤى، وهي النواة الأولى لبيتي الآخر؛ أي أني مرتبط ومسكون بالبيت الحاضن لبذرة إيماني، ومرتبط بالكعبة بيتيَ الوجداني ومنتهاي. كل البيوت الأخرى لم تكن لي سكنا، كما قلت في متن رحلتي.

هذه الرحلة جعلتك تبوح كذلك وتعتذر عما كتبته سابقا في حق عائلة أوفقير.

اعتذرت لمليكة أوفقير، التي أذنبت في حقها. أشرت عرضا لشيء اعترى حياتي مرتبطا بأوفقير، ذلك أني شُبِّهت به ونُعتُّ بـ"أوفقير المستقبل". لم أختر هذا النعت، وهو ما حدا بالبعض لربما من الحد من طموحي. والمؤكد أن هذا الحكم الجاهز أثر على مساري. استند من أجروا هذا الحكم على أصولي المشتركة مع الجنرال أوفقير ولربما على أشياء أخرى. أما بالنسبة لأوفقير فهذا لا يمنع أن نعترف أن الرجل جزء من التاريخ ولا يمكن الحكم عليه سلبا ولا إيجابا ولكن بموضوعية. ولا يبدو لي أننا نعرف الرجل ولا الملابسات التي صاحبت مساره، لكن هذا موضوع آخر.

وفي كتابي هذا تجرأت على البوح بما اعترى حياتي، ومنه ما كنت كتبته، في وقت سابق، في حق مليكة ابنة الجنرال أوفقير. كنت مخطئا في حقها.

لم يكن بذهني أن أرسم صورة عن نفسي أكون فيها بطلا.. لا. تحدثت عن عيوبي، ومنه هذا أزمة ضمير التي أثقلت علي، مما كنت اجترحته في حق مليكة أوفقير من خلال مقال كتبته عنها فور صدور كتابها السجينة انتقدتها فيه. آلمني الأمر بعدها ولم أستطع تجاوزه. قدمت اعتذاري في الكتاب، وأتيح لي أن أقدم الاعتذار بعد كتابة الكتاب، وقد التقيت بمليكة صدفة، في ماي 2013 بالجديدة وعبرت لها عن ذلك أمام الملأ.

تقول إنك بلوت شرور الصحافة عندما انتقلت إلى الطرف الآخر أي السلطة ؟

لا تجتزئ الأقوال خارج السياق. قلت بأني تعرضت لانتقادات الصحافة، كما أني عبرت عن دَيني لها.. المجتمعات الحديثة لا يمكن أن تستقيم إلا بضمير جماعي، والصحافة هي إحدى تعبيرات الضمير الجماعي. لها دور، أكيد، في شحذ الوعي الجماعي لكنها لا تسلم من زيغ. "وهي أحسن مهنة عندما تكون رديفة للحقيقة، وهي أسوأ مهنة عندما تكون صدى للمصالح"، كما قال ألبير كامو. عبرت عن دَيني للصحافة في فترة كنت بلا موئل ولا مورد.

انتقدت الغرب في كتاباتك السابقة، لكنك هنا في "رواء مكة"، بُحت بما تعلمته من المسيحية وبإعجابك بالبروتستانتية. أليس هذا تلميح إلى ضرورة الإصلاح الديني؟

هذا موضوع آخر. لنتفقْ أن الفكر هو فن التمييز، وإمكانية رؤية الأشياء والظواهر نظرة شمولية، وهو ما يستلزم معرفة عميقة ومسافة زمنية مع الأشياء والظواهر والأشخاص. رصدت أشياء وعاينتها من خلال معايشتي للغرب، ومنها الجوانب الإنسانية التي تمتح من المحبة المسيحية. ثم هناك جانب آخر ترتب عن قراءاتي. سبق وأن قلت في بعض لقاءاتي إنه لابد لنا من إصلاح ديني، لأن العالم الإسلامي في عصوره الحديثة لم يشهد إصلاحا دينيا حقيقيا، باستثناء ما حاوله محمد عبده وعلي عبد الرزاق. لا أتحدث هنا عن عالم الشيعة، بضاعتي مزجاة، ولا يمكن أن أغامر بأحكام، عن غير معرفة دقيقة.

حاولت في الكتاب أن تؤكد على ضرورة الرجوع إلى "الإسلام الأول"، وكأني بك تقترب مما دعا إليه الراحل محمد أركون، وهو الرجوع إلى لحظة "الوحي الأول"..

(مقاطعا): لا يمكن إجراء مقابلة بين ما أقوله وما خطه أركون. هناك اختلاف من حيث المنطلق والغاية. أنا أعرف الراحل فكريا وعرفته شخصيا، وربما بما لا يعرفه الكثيرون. لذلك لا يمكن أن نجري مقارنة بين مساري ورؤيتي، وبين فكر أركون، لا إيجابا ولا سلبا. لكن بالمقابل يمكن أن نتحدث عن شخصية حرصت على إدراجها بين دفتي كتابي هذا، وأرى أن لها دورا مهما في فهم الإسلام، وهي شخصية إيزابيل إيبرهارت. هذه السيدة أتت من أرضية غير إسلامية، وكانت متزوجة من مسلم بالمولد. لكنها هي من حملت الشعلة الوجودية أكثر من زوجها. لذا أفضل أن نتكلم حول هذه السيدة على أن نتكلم عن أركون.

أرى من كلامك هذا أنك تتوجس ممن يعيدون النظر في علاقتنا مع التراث، بما فيه التراث الديني ؟

تحكم علي من خلال لقاء أو انطباع ؟ هناك أشياء لم نحسم فيها بعدُ في فكرنا، واعتبر أنه يجب أن نجري فيها قراءة نقدية. ويحسن فيها بنا أن نصوغ مفاهيمنا. هناك خلط ما بين تراث، وتقاليد، وما يسميه البعض السنة، لا لإحالة على السنة النبوية ولكن لترجمة مفهوم tradition .. لا يمكن إجراء قطيعة، ولا يمكن الإبقاء على التراث في صور محنطة. أحب هذه المقولة لجوته: "ما ترثه عن أبيك، اكتسبه كي تمتلكه".

بالرجوع إلى تكوينك بالمدرسة المولوية إلى جانب الملك محمد السادس. ما الذي لم تبح به في الكتاب؟

أنا لم أكن أجري محضرا، كي أرسم كل أوجه حياتي. السيرة الذاتية هي استكشاف لذواتنا. ولذلك مثلما يقول غابريل كارسيا ماركيز، الكتابة هي حياة جديدة وليست صورة للحياة التي عشناها. وقفت على بعض المحطات التي أغنت تكويني وشخصيتي، هو تعلمي بين يدي أساطين اللغة (الأستاذين محمد باحنيني ومحمد شفيق) داخل المدرسة المولوية. هذه الأخيرة كما عرفتها آنذاك، ولا أعلم الآن وضعها، انبنت على قيم تمزج بين الجانب الروحي الديني (إقامة الصلاة، حفظ القران وتجويده، قراءة المتون..) وبين إتقان اللغة العربية، مع الانفتاح في نفس الوقت على الثقافة العصرية، وامتلاك ناصية الفرنسية. كنا ندرس البرنامج المقرر في البعثة الفرنسية. وهناك جانب أساسي ومهم، وهو الوطنية: فقد كنا نقوم بتحية العلم الوطني سواء أكان الجو صحوا أو ممطرا، صباحا ومساء، قبل بداية الدرس، وبعده مع الساعة السادسة مساء. لم أفهم كيف لمن درس بالمدرسة المولوية، أن يتجنس بجنسية أجنبية، وهو الأمر الذي لم أستسغه. أو لربما لدي فهم خاص، لما كنت لُقنته، وكان علي أن لا أؤمن به. وقد أشرت لذلك في العمل الذي بين يديك. (إشارة إلى أحد زملائه الذين استقروا خارج المغرب).

بالمدرسة المولوية درستم بين يدي الأستاذ محمد شفيق المسكون بالقضية الأمازيغية وتأثرت به. لكنكم أيضا تبحرتهم في ضروب اللغة العربية والشعر العربي. كيف حاولت التوفيق بين الأمرين؟

أستاذي محمد شفيق لم يغذ فيَ شيئا غير موجود في ذاتيتي. درجت في محيط مزج في الخطاب ما بين العربية والأمازيغية. وكثير من الناس لا يعرفون شفيق إلا في الجانب المتعلق باللغة الأمازيغية، ولا يعرفون علاقته باللغة العربية والفرنسية. وهنا نتساءل لماذا هناك أشخاص عندنا يعرفون اللغة العربية ويحبونها، ويدافعون عن لغاتهم الأم كالأمازيغية؟ هذا الأمر أساسي في علاقة الناس بعضهم ببعض. ذلك أنه حينما يعاب على شخص أو جماعة فهي تنثني إلى أعماق ذاتيتها، وقد تكون لغة أو ثقافة أو عقيدة. العلاقات الصحيحة بين الأشخاص والمجتمعات هي تلك التي تقوم على ثقافة الاعتراف.. والأهم في مسار الإنسان ليس نقطة البداية، بل نقطة النهاية وما انتهى إليه.

إذن لم تعد مسكونا بـ"الهوية الأمازيغية" ؟

ما الهوية ؟ هي بناء، وبناء متطور. لا يمكن النظر إلى الإنسان بنظرة ميكانيكية، كما فعلت التجربة الماركسية والشيوعية. فالإنسان تتداخل فيه عدة عوامل أخرى. كما لا يمكن أن نخشى التناقض والتضارب، ولا حتى الجوانب الذاتية أو النظر إلى الإنسان نظرة موضوعية صرف. لهذا لا أحبس نفسي في تصور جاهز أو دائم. وبهذا الخصوص أستحضر ما كتبه أمين معلوف في كتابه المهم عن "الهويات القاتلة"، ذلك أن الهويات أو التركيز عليها قد يفضي إلى الشنآن. ينبغي أن ننظر في مستوى الساحة العامة على القاسم المشترك، بناء على قيم العدل، ثم نحدد المجال بين ما هو ذاتي، ولا يمكن أن يُحرم منه شخص أو جماعة أو يهزأ به، والعالمي، لأننا لا نستطيع أن نعيش في قوقعة.

نجد في هذا الكتاب حوارات تخييلية مع شخصيات تاريخية "حساسة"، قد تجلب لك القيل والقال. منها مثلا حوارك مع النبي محمد (ص) وصحابته. ما الذي دفعك إلى هاته المرحلة؟

الناس أحرار في أحكامهم وفي تصوراتهم عن العمل. ما قمت به ليس جديدا. التوسل إلى الرسول، غالبا ما يأخذ شكل حديث، كما في بردة البوصيري أو همزيته، وهو أمر جاري به العمل في الحضارة الإسلامية. حاولت أن أعطي لبعض الشخوص التاريخية أبعادا حضارية وقيمية وأبعثها من جديد كنموذج، منهم عمار ابن ياسر، سلمان الفارسي، بلال،.. ولقائي مع النبي (ص) هو محاولة لشرح وتجسيد أحد أحاديثه عن المحبة.

في التراث الغربي تجد ذات الشيء، كما في رواية كازانتزاكيس "الإغواء الأخير للمسيح"، أو دوستيوفسكي في "الإخوة كارامازوف"..حيث يستعيد الكاتبان شخصية المسيح. ولا تنس أنني لم أكن أكتب رسالة دكتوراة. ما كتبته حالة فيض.

هل سنراك متصوفا في زاوية طرقية، بعد هذا البوح العرفاني والوجداني؟

لا أبدا، أنا لدي جانب عقدي شخصي لا أتكلم عنه، يهمني ولا أرى أنه يهم غيري ممن أرتبط به برباط موضوعي. أشعر بمتعة وتقدير حينما أكون داخل زاوية أو طريقة مع متصوفين، وأستمع إلى أشعارهم وسماعهم. لكن لا يعني ذلك أني أنسلخ من جوانبي العقلانية. فلسفة التصوف هي الصفاء، ولا تهم فيها الطريقة بقدر ما تهم الحقيقة، فالوسيلة قد تختلف لكن الغاية والنهاية هي الأهم.

هل ندمت على عملك في السلطة أو تحت كنف "المخزن" ؟

لست نادما على عملي في حضن ما يسمى المخزن، المهم هو أن نستخلص التجربة. الفشل والنجاح مسائل نسبية، وعامل الزمن، مهم للتقدير الصائب للأوضاع والأحكام.

فهمت خلال عملي في دواليب السلطة عدة أشياء لم أكن لأعرفها خارجها. منها مثلا مفهوم الدولة نفسه، رغم قراءاتي لنظريات جان بودان (Jean Bodin).

لا يمكن للإنسان أن ينسلخ عن ذاتيته، ولكن من الضروري أن يجعل منها معراجا لفهم موضوعي. قرأت بعدها نتاج الغرب الفكري، في فترة حاسمة تلك التي انتهت بالأنوار. لا يمكن الحِجر على الأفراد وعلى المجتمعات. التاريخ أخصب خيالا منا، وله مسار لا يُخلفه. وهذا أهم من كبوات شخص أو أشخاص، ونجاح شخص أو ثلة أشخاص. ثم ما النجاح ؟ ونحن في فترة مفصلية وحبلى، تتغير فيها البرادغمات، مثلما يقول البيت الذي ذهب مذهب الأمثال: والأيام من الليالي حُبالى***مثقلات يلدن كل عجيبة.